.....тут надо отметить один существенный момент. Этноним «армянин» не является самоназванием армян. Они называют себя «hай». Мусульмане чаше всего этим именем называли всех христиан – монофизитов, не обращая внимание на их этническую принадлежность, в том числе hайов, албан, удинов, татов – монофизитов, айсоров и древних сирийцев (арамейцев). Например, средневековые арабские авторы нарекли одного из албанских феодалов (Vlll в) Сахл ибн Смбата, внук которого впоследствии написал грамматику родного албанского (арранского) языка, «армянином» из-за его вероисповедания, параллельно называя его арранцем, т. е. албаном, принимая во внимание его этническую принадлежность. Как верно отметил И. М. Дьяконов, впервые название «армянин» (arman) начали употреблять древние ассирийцы, так они называли арамейцев. Ассирийское и персидское название страны арамейцев было «Аrmana». Древние греки, приняв это название от персов, превратили его на свой лад в «Армению». А семиты - арамейцы, как известно к армянам – hайам никакого отношения не имели. После массового переселения hайов в эту страну, названием «армянини» начали именовать и их. Сегодня именно их и называют этим именем соседи, а они себя именуют, как и много веков назад, «hай»ами . И страна, которую мы сегодня знаем под именем «Армянская Республика» к исторической Армении никакого отношения не имеет, сами же армяне (hайи) называют его на своем языке не Арменией а «Hayastan» (страна hайов)....

«Как известно, со времени введения ислама в 866 г. князь Амам сын Артнерсеха стал царем албанских областей с христианским албанским населением, в том числе Сюника и Арцаха, и эта часть Албании находилась в союзе с Арменией. Это обстоятельство также ускорило процесс арменизации албанов христиан. Указанный процесс продолжался и во время существования Хаченского княжества в Карабахе в XIII в. Армянский язык стал языком богослужения, а албанский язык — языком общения. Появилась и общность культурного склада между армянами и албанами-христианами. Кроме того религиозная принадлежность обусловливает тот факт, что конфессиональная общность отдает предпочтение бракам с единоверцами, что также способствует ассимиляции. Под действием всех этих факторов христиане-албаны и мусульмане-албаны постепенно отчуждались, все дальше отходили друг от друга».

«Как известно, со времени введения ислама в 866 г. князь Амам сын Артнерсеха стал царем албанских областей с христианским албанским населением, в том числе Сюника и Арцаха, и эта часть Албании находилась в союзе с Арменией. Это обстоятельство также ускорило процесс арменизации албанов христиан. Указанный процесс продолжался и во время существования Хаченского княжества в Карабахе в XIII в. Армянский язык стал языком богослужения, а албанский язык — языком общения. Появилась и общность культурного склада между армянами и албанами-христианами. Кроме того религиозная принадлежность обусловливает тот факт, что конфессиональная общность отдает предпочтение бракам с единоверцами, что также способствует ассимиляции. Под действием всех этих факторов христиане-албаны и мусульмане-албаны постепенно отчуждались, все дальше отходили друг от друга».

Есть достоверные сведения о том, что русский царь Петр I указом от 10 ноября 1724г. приглаcил христиан-монофизитов, проживаюших несколько веков в Крыму, обосноваться на жительство в Астрахани, в долинах рек Сулук и Терек (Салух и Тарх), обещая землю и удобства для проживания. Он же разрешил им обосноватся на Северном Кавказе, после чего началось массовое переселение христиан-монофизитов, говоряших на кыпчакском наречии тюркского языка и признаюших верховенство албанского каталикоса. Северокавказских переселенцев, так же как и в Крыму, и в Астрахани называли армянами, однако, те не знали армянского языка, а селам куда переселились, дали названия Нахичевань и Карабахлу. Из источников известно о существовании в Сарае-Бату, бывшем столицей Золотой Орды с середины XIII до середины XIV в., двух «армянских» церквей, находившихся в подчинении гандзасарского, т. е. албанского католикоса.

Пол Верт в книге под названием «Глава церкви, поданный императора: армянский каталикос на перекрестке внутренней и внешней политики империи, 1828-1014» указывает на тот факт, что в 1760-м году «Екатерина II выпонила просьбу» Эчиамедзинского патриарха «Симеона о подчинении астраханских (российских) армян ему, а не ганзасарскому каталикосу».

Кто же были переселившиеся из Крыма в Поволжье и на Северный Кавказ эти приверженцы албанской церкви? Совреиенная наука окрестила их «армяно-кыпчаками».

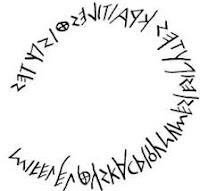

Впервые об этом народе мир узнал из книги выдающегося востоковеда, ученого с мировым именем академика Агатангела Ефимовича Крымского «Тюрки, їх мови та лiтератури» (1930). В 1894 году автор этой книги, молодой исследователь тюркских языков А.Е.Крымский был вовлечен в работу по предварительному исследованию странных текстов, составленных неизвестным доныне народом, примерно в XVl-XVll вв. письмом идентичным армянскому, но непонятном для армян языке, предположительно турецком.

Спустя тридцать пять лет, в упомянутой выше книге академик А. Е. Крымский вслед за Дашияном (он же Fiedrich von Kraelitz-Greifenhorst), который в 1895 г. впервые издал тексты подобного рода и определил язык текстов как «армяно-кыпчакский», а народ, который говорил и писал на этом языке как армяне , написал следующее:

“…В наше время эти армянские колонисты уже перестали быть тюркоязычными: они говорят теперь так, как и все иное местное население,– по-украински, по-русски, по-польски. Но как именно говорили они раньше, об этом нам выразительно свидетельствуют их немалочисленные документы 16 и 17 вв., которые написаны языком тюркским, а буквами армянскими. Литература эта – преимущественно протоколы армянского суда; но встречаются и писания религиозные, есть и летописи и др. Целых 32 книги Каменец-Подольского Армянского суда, которые с 16 века сохранились до 19 в., были перевезены из Каменца в Киев, в Киевский архив древних актов, который находится в здании университета. Летом 1894 г. московское Археологическое общество командировало в Киев своего члена Х.И. Кучук Иоаннесова осмотреть эти судебные книги каменец-подольских армян. Он для пробы выписал оттуда с десяток таких тюркоязычных актов 16–17 вв., привез в Москву, и Археологическое общество поручило отдельной комиссии в составе Ф.Корша, С.Сакова и А.Крымского проанализировать привезенные документы. Результатом общей нашей работы стал лингвистический доклад Ф.Корша в 1896 г.; от себя Корш приводил немало параллелей, взятых из языка северокавказских степняков-кумыков, который он как раз в то время изучал. Ни проанализированные нами тексты из киевского архива, ни доклад Корша не были тогда опубликованы (теперь над киевскими документами работает моя Тюркологическая комиссия Украинской Академии наук). Раньше других опубликовал такой тюрко-армянский образец в Австрии Kraelitz_Greifenhorst [1912]; тут он подал тюрко-армянский перевод 50-го псалма. В Национальной библиотеке в Париже также имеются тюрко-армянские документы юридического характера конца 16 в. и отрывки из летописи за годы 1610–1612 армянской колонии в Каменец-Подольском”.

Это ошибочное мнение вот уже несколько десятков лет прикочевывают из одной книги в другую. И в этом нет ничего странного, ведь, это мнение принадлежит ученому с мировым именем. К тому же сами авторы некоторых из этих рукописей называют себя армянами.

Дело в том, что мусульмане, как в Азербайджане, так и на Украине называли албан - христиан презрительно унизительным именем «ермени», т.е. армянин, так-как армяне спокон веков пользовались дурной славой среди других народов, особенно среди соседей. Их считали армянами и славяне, повторяя мусульман. Да и албаны сами постепенно привыкли к тому, как их называют, и стали тоже называть себя армянями, что послужило постепнной арменизации албанов христиан.

Но тут надо отметить один существенный момент. Этноним «армянин» не является самоназванием армян. Они называют себя «hай». Мусульмане чаше всего этим именем называли всех христиан – монофизитов, не обращая внимание на их этническую принадлежность, в том числе hайов, албан, удинов, татов – монофизитов, айсоров и древних сирийцев (арамейцев). Например, средневековые арабские авторы нарекли одного из албанских феодалов (Vlll в) Сахл ибн Смбата, внук которого впоследствии написал грамматику родного албанского (арранского) языка, «армянином» из-за его вероисповедания, параллельно называя его арранцем, т. е. албаном, принимая во внимание его этническую принадлежность. Как верно отметил И. М. Дьяконов, впервые название «армянин» (arman) начали употреблять древние ассирийцы, так они называли арамейцев. Ассирийское и персидское название страны арамейцев было «Аrmana». Древние греки, приняв это название от персов, превратили его на свой лад в «Армению». А семиты - арамейцы, как известно к армянам – hайам никакого отношения не имели. После массового переселения hайов в эту страну, названием «армянини» начали именовать и их. Сегодня именно их и называют этим именем соседи, а они себя именуют, как и много веков назад, «hай»ами . И страна, которую мы сегодня знаем под именем «Армянская Республика» к исторической Армении никакого отношения не имеет, сами же армяне (hайи) называют его на своем языке не Арменией а «Hayastan» (страна hайов).

Доказательством вышесказанному служит и тот факт, что в Российском императорском Указе от 11 марта 1836 г. имеется такое выражение как «Патриарх армяно-григорянской церкви и каталикос всего гайканского (hайского – Б. Т.) народа», где явно подчеркивается этническая принадлежность народа, который сегодня известен как «армяне» (hай) и название его веры (армяно-григорянство). До недавного времени в Азербайджане армянами называли и удинов, не подозревая, что удины в этническом плане не имеют с армянами, т. е. hайами ничего общего. А дагестанцы - мусульмане и по-ныне называют своих сородичей удин армянами из-за их вероисповедания. То же самое случилось и с татами-христианами Шемахинского уезда, которых царские чиновники во время переписи населения тоже переравняли армянам.

И так, название «армянини», пройдя эволюцию по схеме: арамеец → монофизит (григорян) → армянин (hай), в конце концов, приобрел нынешний смысл.

Сегодня большая часть потомков албан (кыпчаков – монофизитов), ныне живуших в Крыму и на Северном Кавказе, уже почти полностью перешли на армянский язык, хотя помнят и свой родной язык и говорят на нем. Они постепенно превратились в этнических армян, а не в славян, как утверждает академик А. Крымский. Так как армяне (hайи) – монофизиты являлись единоверцами албан и были им ближе, чем славяне - католики или православные. Идентичность алфавитов тоже стимулировал сближение албан с армянами. Именно к изучению армянского языка они стремились, создавали многочисленные армяно – албанские (кыпчакские) словари, переводы делали тоже с армянского языка, а не с польского, или украинского. Ибо, знали армянский язык лучше, чем украинский и польский. Ауже начиная с XVl в. многие украинские албаны начали постепенно отходить от своего родного языка, о чем говорит автор перевода Сборника Посланий Апостола Павла (Вен. № 446) Акоп (1562 г.):

«…Убедительно прошу всех, кто придет в этот мир после нас и сущих вместе с нами, отцов и братьев, в любые времена, исправить мои многочисленные ошибки, если обнаружите, читая это писание, и восполнить действительные недочеты, как мы объяснили выше. Ибо все мои ошибки и еще в большей степени вся их совокупность – прежде всего от пороков моей души, препятствующих благодеянию, затем от болезненности моего тела, отягощенного грехами, и, особенно, от общей необразованности, а также из-за недосуга, так как я взялся учительствовать, то есть принял школу, и от грубости моего письма, и от настойчивого вмешательства нечистой силы.

А если будете укорять за ошибки в собственной речи, не собираясь вносить исправления, то все же не упрекайте, приняв во внимание расеянность нашего народа по свету, и отход от своего языка, и мое несовершенство. А если, читая, благосклонно устраните обнаруженный недостаток, то получите награду от Господа нашего в жизни вечной, аминь.

Перевод писем Апостола Павла с армянского языка на кыпчакский выполнен собственноручно грешным и недостойным священником Микаелем, сыном Косты, по просьбе господина Ивашко, сына господина Миклаша, заказавшего написать это в память о его усопших родственниках и ради его души ради прощения их грехов».

И так, как видно из этой цитаты, перевод сделан с армянского языка, так как уже в то время украинские албаны владели армянским языком лучше, чем родным албанским. И чтобы молодое поколение не забыло свой родной албанский (кыпчакский), были сделаны подобные переводы. Сегодня их потомки, живущие в Крыму и на Северном Кавказе, уже полностью перешли на армянский язык и считают себя армянами, хотя носят тюркские гены.

То же самое произошло в Азербайджане после массового переселения армян русскими с территории Османской империи на Кавказ. Однако у себя на родине албаны до XlX в. продолжали называть себя албанами и имели свой каталикосат, пока царская Россия не упразднила его и не подчинила албанскую церковь армянской. Г. Гейбуллаев пишет по этому поводу:

«Как известно, со времени введения ислама в 866 г. князь Амам сын Артнерсеха стал царем албанских областей с христианским албанским населением, в том числе Сюника и Арцаха, и эта часть Албании находилась в союзе с Арменией. Это обстоятельство также ускорило процесс арменизации албанов христиан. Указанный процесс продолжался и во время существования Хаченского княжества в Карабахе в XIII в. Армянский язык стал языком богослужения, а албанский язык — языком общения. Появилась и общность культурного склада между армянами и албанами-христианами. Кроме того религиозная принадлежность обусловливает тот факт, что конфессиональная общность отдает предпочтение бракам с единоверцами, что также способствует ассимиляции. Под действием всех этих факторов христиане-албаны и мусульмане-албаны постепенно отчуждались, все дальше отходили друг от друга».

«Как известно, со времени введения ислама в 866 г. князь Амам сын Артнерсеха стал царем албанских областей с христианским албанским населением, в том числе Сюника и Арцаха, и эта часть Албании находилась в союзе с Арменией. Это обстоятельство также ускорило процесс арменизации албанов христиан. Указанный процесс продолжался и во время существования Хаченского княжества в Карабахе в XIII в. Армянский язык стал языком богослужения, а албанский язык — языком общения. Появилась и общность культурного склада между армянами и албанами-христианами. Кроме того религиозная принадлежность обусловливает тот факт, что конфессиональная общность отдает предпочтение бракам с единоверцами, что также способствует ассимиляции. Под действием всех этих факторов христиане-албаны и мусульмане-албаны постепенно отчуждались, все дальше отходили друг от друга».

До наших дней дошли произведения таких величайших албанских мыслителей Xll-XlV вв., как Мхитар Гош, Вардапет Ванакан, Йовханнес Саргавак, Киракос Гянджинский, а также каталикоса Албании Нерсеса, которые писали на албанском языке. Во всяком случае албаны Украины вплоть до XVll века писали и творили на родном языке наряду с армянским.

Арменизация албан - христиан на Украине произошло намного веков раньше чем в самом Азербайджане. После упразднения Албанской Апостольской Автокефальной Церкви и ликвидации Албанского католикосата в 1836 г. албанские монастыри Азербайджана перестали быть центром духовно-культового единения албанского христианского населения страны. Будучи подведомственными с 1836 г. Армянской Эчмиадзинской Церкви, эти монастыри к концу XIX в. уже не имели никаких архивов и библиотек, все таинственно исчезло. Это было связано с тем, что сами монастыри физически уничтожались, разрушались, церковная служба в них не велась, практически прекратилась, а вся церковная, литература была ликвидирована. Албанский епископ Бархударян, который жил в то время оставил ценную информацию относительно албанских евангелий, существовавших в Карабахе еще в конце XIX в. Источниками при составлении своего труда М.Бархударянц называет эпиграфику (надписи на стенах и притворах монастырей и церквей), памятные записи рукописных евангелий, приводимые им в тексте, а также указы азербайджанских шахов на имя албанских католикосов, грамоты албанских католикосов, тексты которых он, к сожалению, не приводит. Примечательно, что епископ перечисляя известные ему албанские свяшенные книги, среди них упаминул и те, которые были переписаны в Крыму (Феодосия), т. е. евангелия на так называемом «армяно-кыпчакском» языке.

После принятия ислама большинством населения Азербайджана, на территории Аррана // Албании, так же как по всей стране, началась консилидация азербайджанского народа, одним из основных компонентов которого были албаны-мусульманы.

Считается, что переход части албан (в широком смысле) в ислам был связан во многом с тем, что люди стремились как-то улучшить своё материальное положение, ибо арабы обложили данью представителей других религий. В «Истории албан» отмечено, что албанский царь Вараз Трдат говорил: «Эти подати, которыми обложило нас лютое племя тачиков, слишком уже тяготеют и теснят нас» (Моисей Калакантуйский, кн. II, гл.32). В ислам переходила в первую очередь албанская знать, а за ними и простые люди, а также торговцы и ремесленники, которым арабы предоставляли определённые льготы. Важную роль в ассимиляции албанских феодальных домов сыграл древний мусульманский институт бейт-ул-.мала. Мусульманские властители часто требовали от представителей албанских феодальных домов, владевших в пределах подвластной им территории обширными земельными пространствами, чтобы они переменили веру, угрожая, что в противном случае их земли будут объявлены собственностью бейт-ул-мала и конфискованы. Как в нарративных источниках, так и в памятных записях рукописей и в архивных документах сохранились свидетельства о насильственном омусульманивании албанских феодалов или, в случае неподчинения, о массовых захватах их земель.

Особенно острый характер это .приняло в последний период господства Идъханов, когда ислам был объявлен государственной религией и к жестокой налоговой политике добавилась религиозная нетерпимость. Именно тогда большая масса албан бала вынуждена покинуть родные земли и переселиться в Крым и в другие области Золотой Орды.

http://e-center.asia/ru/news/view?id=1313

.jpg)

.jpg)